大模型的出现,让人们对智能的人造建构从卷积神经网络、循环神经网络实现的“感知”层面走向“认知”,在认知功能中,大模型展示的最为突出的能力,可能就是推理。

随着大模型的不断突破,AI系统逐渐从“直觉响应”阶段迈向了“慢思考”阶段。这一转变不仅改变了AI的表现形式,更为其在复杂任务中的应用提供了颠覆性的能力。这种变化的核心在于大模型对信息处理方式的质变——从简单的模式识别和即时反应,转向通过复杂推理和系统思维生成更精确的解决方案。

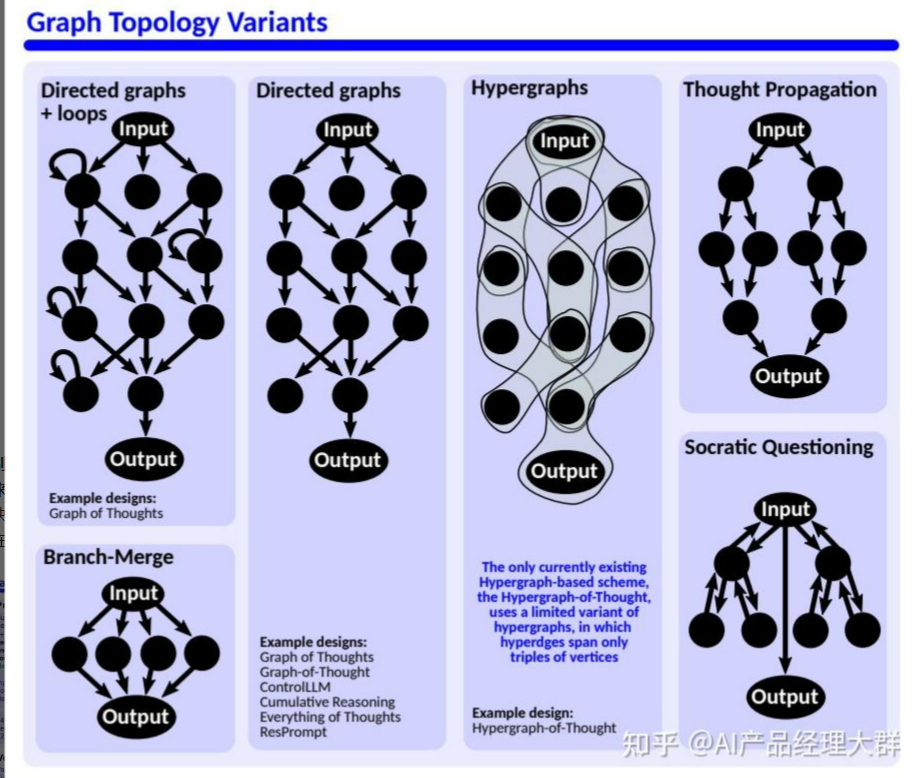

从宏观层面而言,大模型推理能力的实现,是在解决问题的过程中通过构建一系列的推理节点(点)以及这些节点之间的依赖关系(边)来形成一个有助于推理的结构化图谱(这里就让我们叫它推理拓扑,Topologies of Reasoning),这个推理拓扑即可以是链状(CoT)、树状(ToT)结构,又可以是更复杂的图状(GoT)结构。

伴随着大模型的快速发展,通过使用 Prompt 工程叠加这类推理结构图谱的设计范式在提升模型推理能力、解决复杂任务方面展现出了巨大的潜力。为了加深对这一非常有趣又有前景的领域工作的理解,来自苏黎世联邦理工学院的学者们为我们深入细致的讨论了推理拓扑的基本概念、分类法与重要性,解构了思维之链、树与图的推理拓扑的本质,对“大模型的推理能力”来了一场酣畅淋漓的综述。

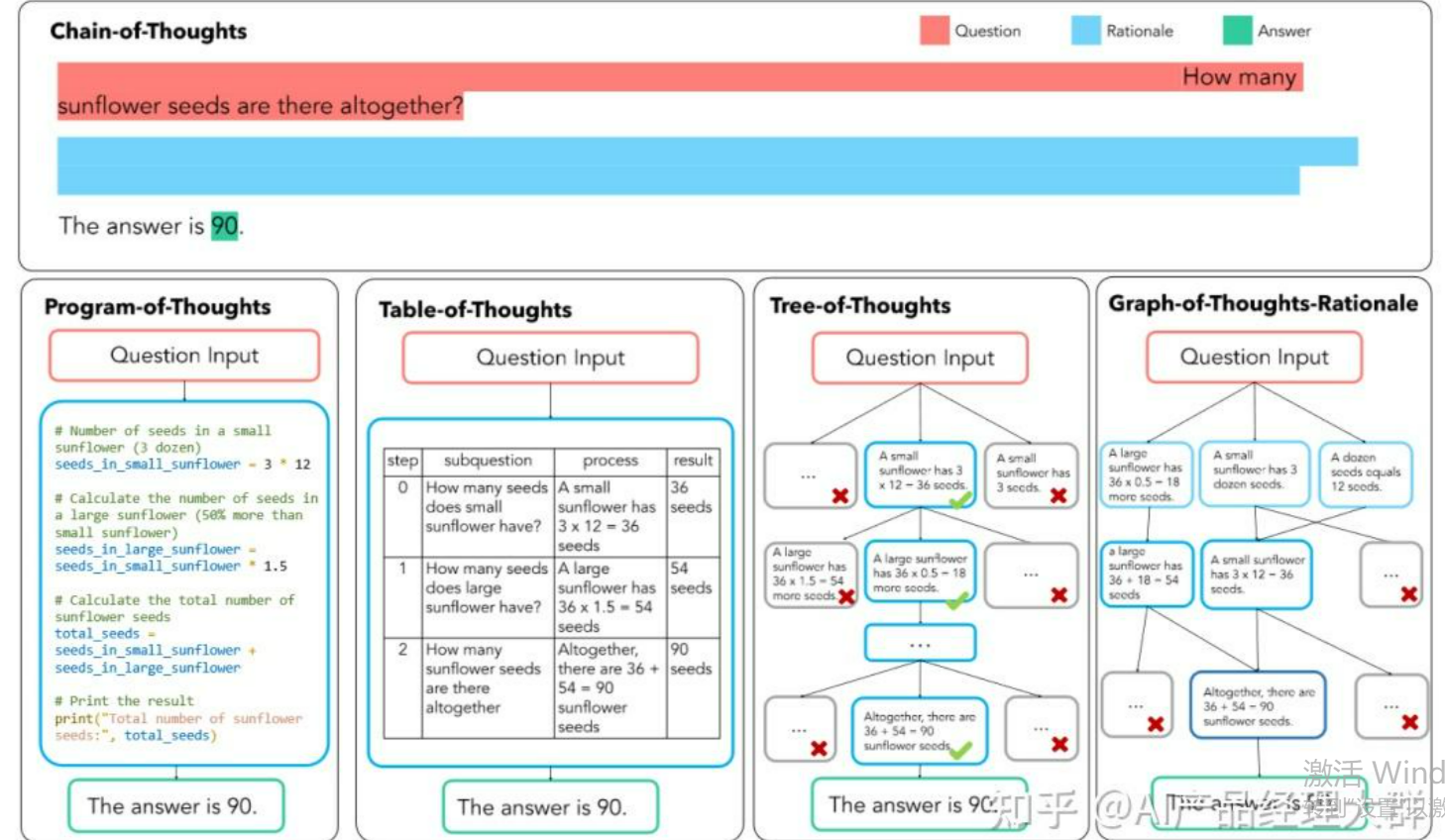

从 Chat 到推理,大模型的发展从直接的一问一答逐渐走向了通过中间步骤来引导大模型走向问题最终答案的方向,大家耳熟能详的工作譬如思维链(CoT)、思维树(ToT)、思维图(GoT),以及众多 AI Agent 的工作譬如 AutoGPT、ReAct 以及 LLMCompiler等等。

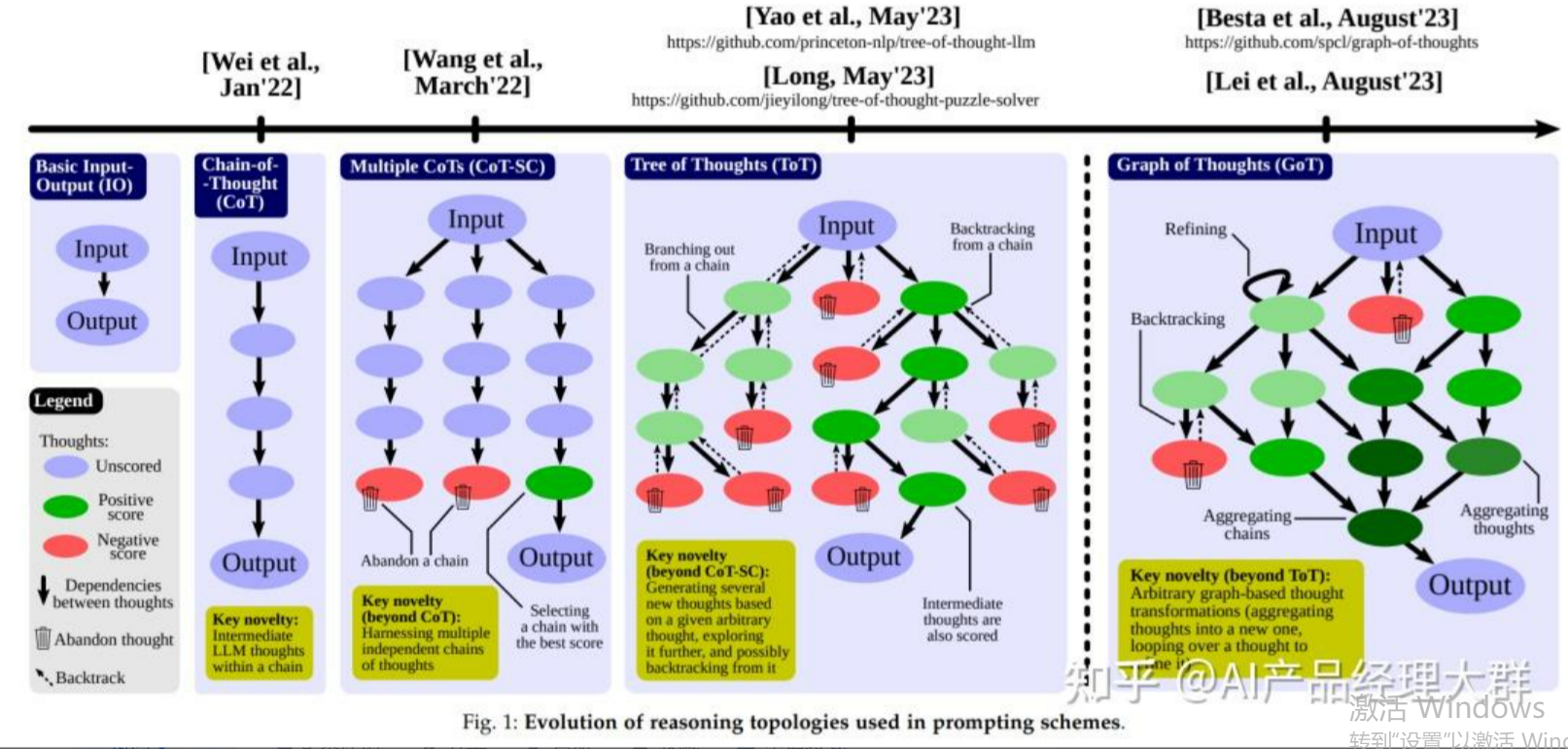

如果为这一系列工作加上一条时间轴,那么可能会如下图所示,区别于直接的从 Input 到 Output 的输入输出,可以明显的看到复杂的“图形结构”,也就是这里所说的推理拓扑的形成。

在最基本的 Chat 模式中,大模式收到用户的 Prompt,中间不经过任何形式的推理直接“黑盒”式的给出答案输出。在这种基础模式上,2022 年 1 月,Jason Wei提出了思维链(CoT)的思想,在输入输出之间引入了分段的线性节点,以链条的形式串联了输入输出的推理过程。紧跟着 Jason Wei 的这篇“开山之作”,3 月,对 CoT 的改进版本——基于自洽性 self-consistency 的 CoT,CoT-SC 被提出,直观来看,CoT-SC 不仅仅生成一个思路链,而是生成多个思路链,然后取多数答案作为最终答案来改进 CoT 的效果,而从拓扑图的结构来看,相当于将 CoT 的单链扩展为多链。

而时间来到 2023 年,5 月普林斯顿领衔推出思维树(ToT),同期还有来自 Theta 实验室的 Large language model guided tree-of-thought 这篇。拓展自并行的多条思维链,ToT 搭建了一个树形结构打破了 CoT-SC 多链之间的独立性,通过树形结构,ToT 赋予了模型在多条推理链间进行搜索的能力。而很自然的到 8 月,从树形结构到图形结构的拓展——思维图(GoT)应运而生,树的结构被进一步泛化,任意两个推理节点间都有可能有推理链条将其相连,从而每个推理节点都可以有多个父节点与子节点,通过将这些节点进行聚合得到求解子问题的子图,组合完毕即构成问题的最终解决方案。

而如果进行归纳与总结,可以得到推理拓扑发展中的三大类拓扑结构:

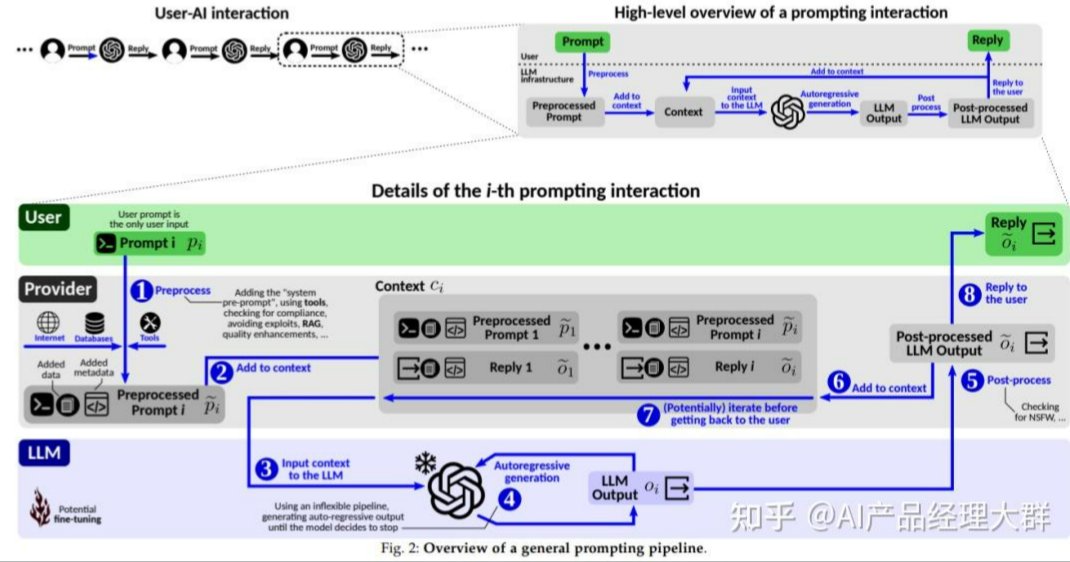

直接的,推理拓扑与大模型的 Prompt 过程相连,而一个完整的 Prompt 流程是什么样的?如下图所示:

Prompt 是人类与大模型沟通的最为关键的渠道,在人与大模型通过 Prompt 的不断交互中,从输入 Prompt 到输出 Replay,总体而言可以被分为以下几步:

由人类输入的 Prompt 首先经历一步预处理(1),添加一些“系统预设的 Prompt” 以及元数据,检查 Prompt 合规性并且基于某些策略提升扩展 Prompt 的内容完善其结构。接下来,在多轮互动的背景下,经历预处理的 Prompt 将被添加大模型的上下文内容(2),即多轮互动的历史 Prompt 以及回复。组合预处理后的 Prompt 以及模型的上下文内容,Prompt 被输入到大模型之中(3),并自回归的产生输出(4)。在得到模型的输出 Output 之后,根据模型不同的用途,Output 将被送入不同的后处理程序之中(5),并将处理好后的内容送入上下文的记忆中(6),接下来或直接的再次输入模型进行迭代(7)或直接返回输出给予用户(8)。

而组合这一整套的 Prompt 流程,合并各种组件最终完整的 Prompt 流水线构成了当下无论是以 Chat 还是以 Agent 模式人类与大模型互动的“基础设施”。

早期的AI依赖于快速响应机制和直觉判断,主要通过固定算法和数据集进行模式匹配,从而实现高效但浅层的任务处理。例如,早期的对话式AI(如最初的ChatGPT版本)更多基于预设语料库和模式匹配,提供即时、简短的回答。这种方式类似于“直觉响应”,适合处理简单任务,但在面对复杂问题时显得力不从心。

然而,随着任务复杂度的提升,“直觉响应”模式暴露出局限性:它无法捕捉深层次的信息关联或综合分析多维数据。为应对这一挑战,大模型引入了“慢思考”机制,通过构建**推理拓扑(Topologies of Reasoning)**来增强推理能力。推理拓扑是一种结构化的图谱,由一系列推理节点(点)及其依赖关系(边)组成,可以表现为链状(Chain-of-Thought, CoT)、树状(Tree-of-Thought, ToT)、图状(Graph-of-Thought, GoT),甚至更复杂的思维森林(华为提出的概念)。这些拓扑结构使AI能够逐步分解问题、建立逻辑链条,并通过多步骤推理得出最终答案。

慢思考的本质在于深度推理和认知复杂度的体现。以Deepseek R1和o1为例,它们不仅具备快速响应能力,还能通过“思维链推理”(CoT)进行系统化的决策和分析。这一过程并非单纯依赖内置模型权重,而是结合逻辑推导、因果关系分析、情境理解等多个维度,形成连贯且精准的答案。

例如,在解决数学难题或编程问题时,AI不再只是简单搜索答案,而是通过多次推理、分析,逐步构建出完整的解决方案。这种自主生成的推理链是慢思考能力的核心体现,使AI能够处理复杂且不确定的任务。

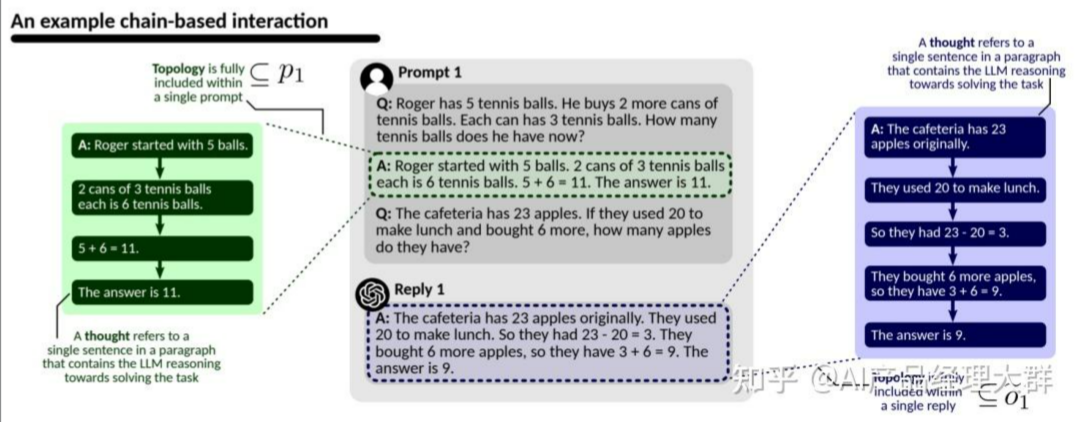

无论是思维链、思维树还是思维图,思维 Thought 一词似乎都是这些概念的核心,那么什么是思维呢?以 CoT 为例,CoT 套用这个概念主要指段落中的一段陈述包含着解决问题的推理过程中的一部分,在人与大模型的交互过程中,这种推理结构被完整的包含在了大模型的输出之中。而在 ToT 之中,思维本身似乎又主要指对初始问题的某种中间解决方案,而在 GoT 中,思维又变成了对原始任务的子任务分解。

基于各个工作对思维本身的不同定义,论文作者为思维本身给了一个正式化的定义:思维是任务求解步骤中的基本语义单位。在任务求解的过程之中,一步可以是一段陈述,一个计划,一段文本,一组文档或一系列数字,在论文中,作者使用“节点”来作为思维的抽象,而连接节点的“边”则是这些思维间的依赖关系。在思维节点 V 与依赖关系边 E 的基础上,推理拓扑被定义为 G=(V,E)的图,当任务目标是快速解决问题时,推理拓扑设计的目标可能就是让输入节点到输出节点之间的距离最小。在推理过程之中,思维节点本身可以是不同质的,从而推理拓扑图便形成了异构图,在现有文献中已经发使用一些异构图的图学习方法可以增强模型的推理能力。

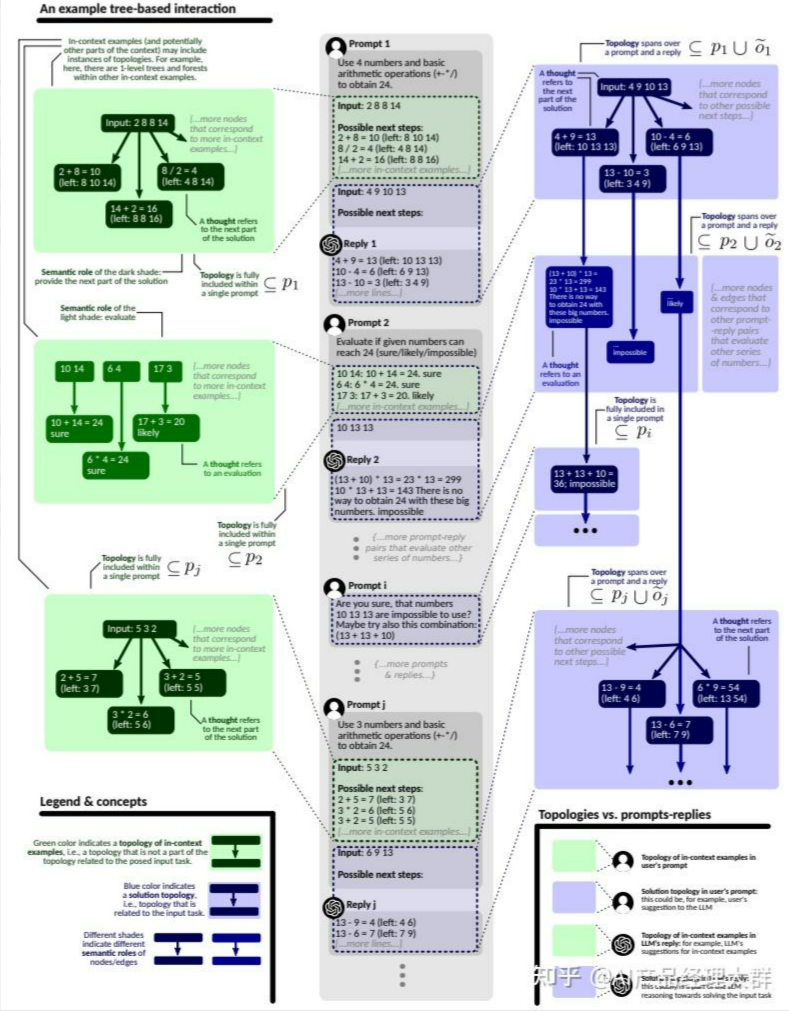

宏观来看,推理拓扑可以分为两类,分别是方案拓扑与示例拓扑。方案拓扑指从对任务描述的输入节点到任务解决方案的拓扑结构,从输入节点出发可以找到一条路径到达最终输出的解决方案。而示例拓扑是在上下文示例中的拓扑结构,这种拓扑结构与最终的输入输出无关,而仅仅作为“示例”出现。如上图所示,方案拓扑常常扩展超出了 Prompt 之外,而示例拓扑则更多来源于单条的 Prompt,如果对这两类 Prompt 使用不同的表示形式,则有可能最大限度的优化减少其 token 的使用。

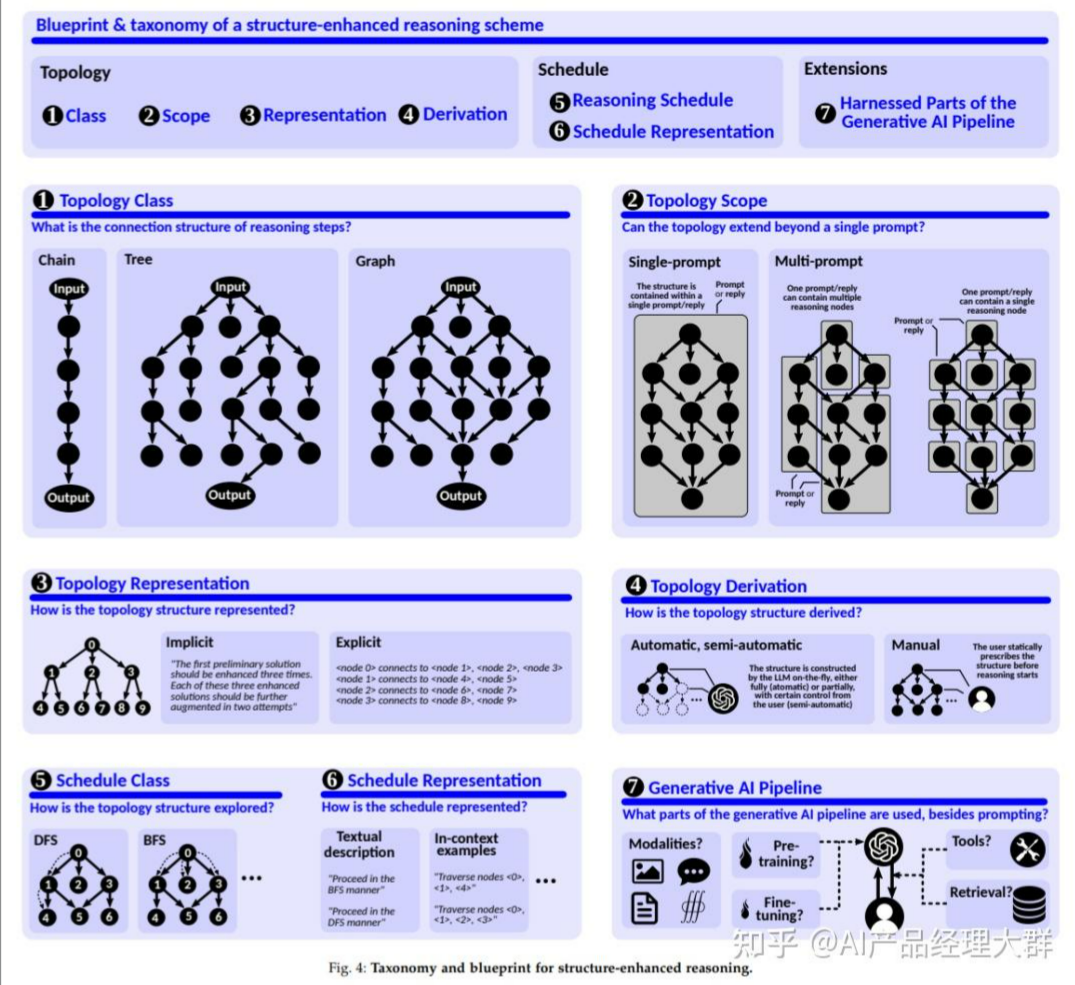

基于上述定义,大模型的完整推理结构被作者定义如下,任意一个拓扑结构由四个方面组成,分别是拓扑类,拓扑范围,拓扑表示与拓扑推导。拓扑类表示拓扑节点与边之间的连接方式,如下图(1)所示,总体而言可以分为链式拓扑、树式拓扑与图式拓扑。其中链式与树式都可以被视为图式的一种特例。

拓扑范围指从 Prompt 中可以抽出的拓扑结构的范围,表现为从 Prompt/回复/上下文 到拓扑结构的映射关系,以拓扑是否包含在单条 Prompt 之中作为分类法,可以分为单 Prompt 拓扑结构与多 Prompt 拓扑结构。拓扑表示主要指拓扑结构在 Prompt/回复/上下文中的表示形式,如下图(3)所示,可以分为隐式与显示两种。拓扑结构的最后一个方面拓扑推导主要指一个给定拓扑如何被从获得,如下图(4)所示,有自动或半自动与手动两类。

在定义好拓扑结构后,大模型开始依据推理拓扑完成推理,作为推理的“骨架”,如上图(4)中所示推理计划规定了如何探索拓扑结构,譬如深度优先搜索与广度优先搜索,并依次呼唤更高级的推理调度方法。而推理计划的载体被称为计划表示,主要指推理计划如何被输入“点出”,分为直接的文本描述与借助于上下文示例两种方案。最后,作为额外延申的(7)表示在上文的 Prompt 流水线中,除了单一的 Prompt 模式外,还有哪些工具被使用。

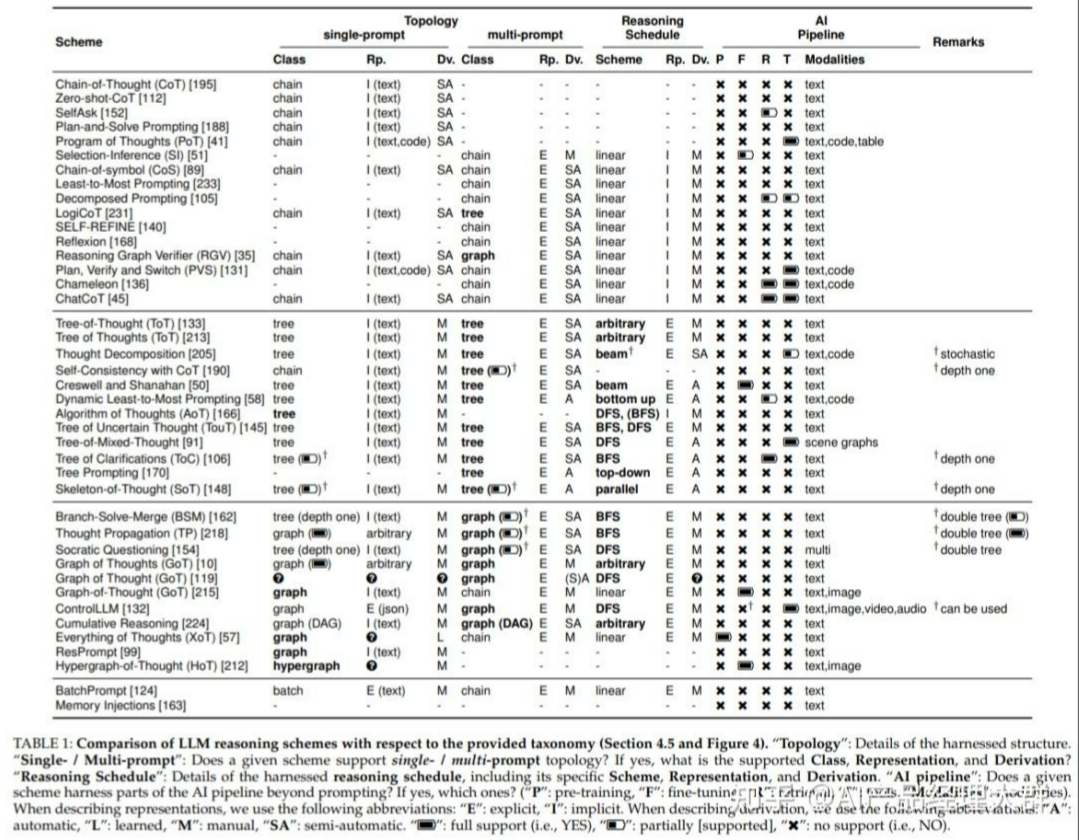

透过上节构建的蓝图,不同的思维链/树/图工作有了一个极佳的分类法带我们更好的理解具体的工作,如下图所示:

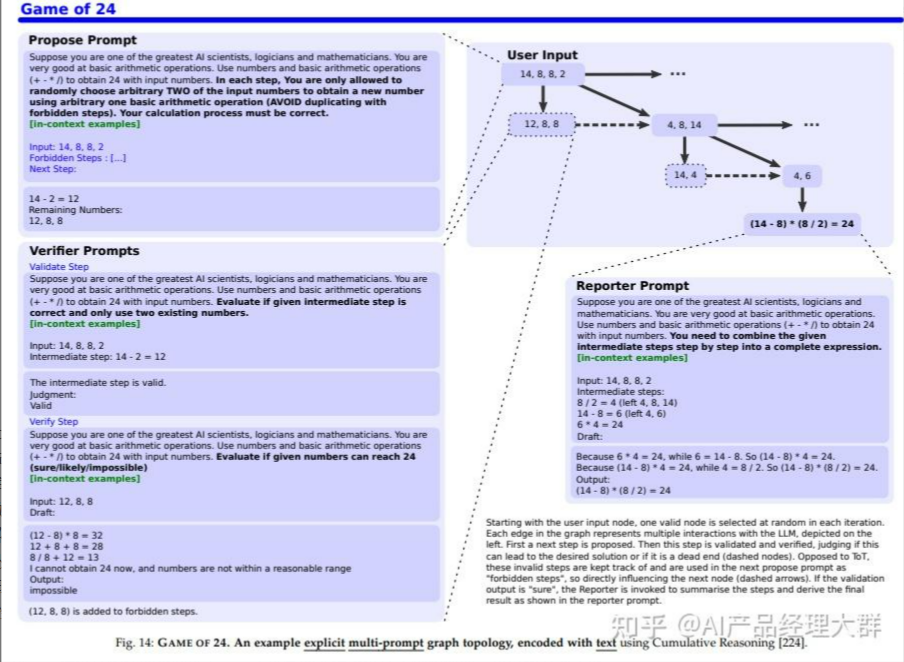

作者归纳整理了不同的大模型推理相关的工作的体系,顺着这个体系的思路,我们也跟着大致过一遍不同的推理拓扑工作。首先是推理拓扑的开山之作 CoT,CoT 的推理拓扑来源于单条 Prompt 的隐式表达,使用上下文中的拓扑示例作为推理表示。基于 CoT 延申出了不少思维链工作的扩展,譬如 PoT 使用代码作为示例加强可靠性,计划与分解 Prompt (PS)将复杂任务划分为子任务,然后以 Zero-show 的方式多步进行运行,符号链(CoS)使用压缩的符号来扩充上下文,再使用这些符号进行基于 CoT 的推理。

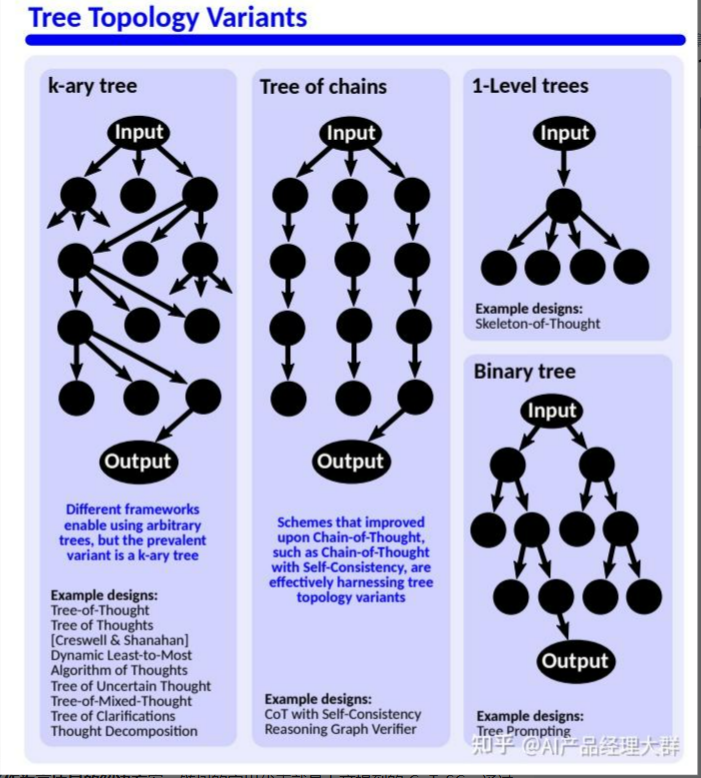

而对于树型拓扑,论文作者更加细致的将树形拓扑分为了 k元树,链树,一级树与二叉树如下图所示:

对比链式拓扑,树型拓扑的核心在于为不同的任务分解解决方案引入了探索与抽样,并基于投票选择最优的路径作为高质量的解决方案。链树的突出代表就是上文提到的 CoT-SC,通过多链的结构增强推理的可信选择,一级树被运用于思维骨架 Skeleton of Trought 之中,采用分治法生成解决方案的骨架,k元树作为树型拓扑最基础的架构,被广泛使用,并且许多树型拓扑的工作也在搜索模式上带来了许多创新,如基于随机波束搜索,不确定分数,混合树等等。

同样,作者也区分了不同图型拓扑的结构:

区别于树型拓扑,图型拓扑的关键在于引入了“聚合”的思想,通过不同子图之间的有效协同来加强模型的推理能力。其中,思维图(GoT)使用多 Prompt 方法以提高大模型的问题解决能力,通过将给定任务分解为子任务图(操作图,GoO)协调大模型的 Prompt 方式以及在推理过程中的使用。

在 CoT、ToT、GoT 间,作者讨论了三类基本拓扑的共性与差异,链式的拓扑以线性的逐步的方式指导大模型进行“一步一步的思考”,增强了推理过程的清晰性与可追溯性,而树结构在每个分支节点中引入了探索接下来几步解决方案的“可能性”,引导大模型推理走向结果更好的方法,使得模型拥有了探索潜在可能的解决问题路径的能力。最后图结构提供了一个泛化性最强的方案,将任意的推理步骤聚合到一个方案之中,允许非线性的问题解决方式。从成本角度出发,链式的拓扑效率往往更高更快,而树与图往往要消耗更多的计算资源与处理时间,而从质量上来说,基于树与图的模式要优于链式的方案,树与图赋予了大模型探索性的思考与跳跃式的聚合转换的能力,使得模型拥有了解决非常复杂的问题的潜力。

最终,统一各种推理拓扑的不同优势,一个优秀的大模型推理架构总体而言可以被分为生成器、评估器、中止器以及控制器四个部分。生成器头脑风暴式的产生新的 idea 作为思维节点,而评估器则对这些节点进行估分评价这个 idea 的好坏,中止器确定目前对这个问题的探索是否足够当前的解决方案是否可以令人满意的解决目标问题,而控制器则作为一个“项目经理”协调各方推理问题的解决。

在慢思考模式下,AI通过推理拓扑将复杂问题分解为多个子问题,并通过节点间的依赖关系建立逻辑链条。例如,在面对多步骤推理任务时,大模型会动态生成一个推理图谱,其中每个节点代表一个推理步骤,边则表示步骤之间的因果或逻辑关系。通过这种方式,AI能够整合不同来源的知识,综合考虑多种因素,最终得出合乎逻辑的结论。

此外,随着MoE架构(Mixture of Experts)、ReasonFlux框架等技术的应用,AI的推理能力进一步增强。这些技术允许AI根据任务需求动态分配专家网络和计算资源,从而在复杂环境中保持高效的推理能力。例如,在Deepseek V3中,AI能够自适应地调节专家负载,确保在面对大规模任务时仍能生成精确的多步骤推理。

如果不考虑大模型,也不考虑智能如何被计算表达,人类的推理能力大致可以被分为四类,分别是演绎、归纳、类比与溯因。演绎推理从抽象的知识到一般的结论,不违背逻辑可以保真,归纳推理从特殊的经验到普遍的结论,完成信息抽取与信息压缩,类比推理类似一种“迁移学习”,可以利用已知的知识对未知的领域做出判断,而溯因推理则将结果与原因连接,搭建起对现象的解释。

如果从人类的推理能力“反观”推理拓扑,或许我们就可以看到大模型在“逼近”人类的推理能力这一点上前进的有多远。所谓“解决问题”,其本质就是利用已知的信息“Prompt 中的问题描述,完成人物的要求,类似任务的解决方法”去推得未知信息,也就是问题的答案,而推理拓扑本质上似乎为大模型的推理提供了一个思考模板,类似思维链,让大模型罗列出自己已知的知识,读取 Prompt 的信息,类比相似的示例,归纳出组织材料的方式,最终进行演绎直到得到答案本身。

而思维树的拓展进一步为大模型的思考带去了“可能性”,让大模型得以在树形结构间进行试错,最终迭代几轮找到正确答案,而更加泛化的思维图则在不同的问题(子图)之间组合起了统一的桥梁,让大模型有可能通过溯因的方式“灵光乍现”。

尽管慢思考能力显著提升了AI的推理水平,但也带来了新的挑战。例如,“幻觉输出”问题可能导致AI生成不真实或不准确的结果。此外,随着AI推理能力的增强,如何确保其决策符合人类伦理和社会价值成为亟需解决的问题。

未来,AI的慢思考能力将继续进化。通过优化推理拓扑的构建方式、增强知识融合能力以及改进自适应推理机制,AI有望在复杂环境中展现出更高的灵活性和准确性。同时,我们也需要加强对AI行为的监督和规范,确保其发展与人类社会的价值观相一致。

而这么看,推理拓扑的作用似乎就更加类似于连接人脑想法的神经元通路,对我们打通逻辑推理的种种环节,有趣的是,这篇出色的综述也颇为完美的运用了人类智能的四种推理,从一系列思维链,思维树,思维图的研究中归纳总结,得出了“推理拓扑”的抽象,再从抽象的概念往下,详细的叙述了关于大模型推理能力的林林总总。

今天这个教程颜值相当高,从色偏的角度,教同学们把皮肤修得白皙好看,特别适合妹子或有妹子的男生,附上高...

去看看>>

“《連城》作品系列展出的各張攝影作品各具主題,但離不開中心主旨:琴澳關係。”鏡頭中的95後澳門青年攝...

去看看>>

每个插画师的创作方式都不一样,有人喜欢将画面构思好了再动笔,而我比较喜欢从一堆杂乱的色彩和线条中理清...

去看看>>

北京青年美術雙年展是立足北京、輻射京津冀、面向全國的綜合性青年藝術展示、學術交流、藝術家培養平台,是...

去看看>>

官宏滔摄影作品、吴析夏三维装置作品展

去看看>>

随着时代更迭、科技创新 人们的媒体生活不再平面 如今,我们以多面立体的生活方式 感受着这个瞬息万变的...

去看看>>

这是一个忙碌而躁动的时代,我们每天都在接受海量信息的洗礼,而手机是我们接受信息冲击的最前线,每天都有...

去看看>>

先阅读【开发工具】部分,确保开发环境可以编写代码并运行。然后学习【数据分析】或【Python小游戏开...

去看看>>

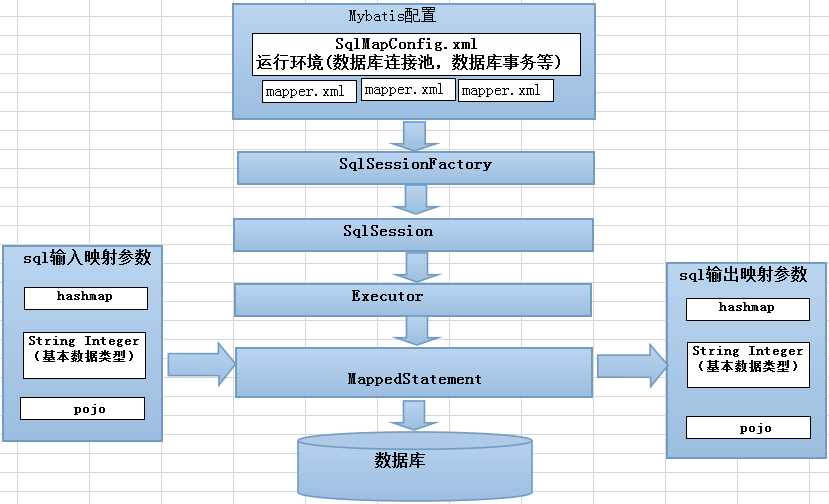

Mybatis工作流程可以大致分为四个步骤:加载配置并初始化、接收调用请求、处理操作请求 触发条件:...

去看看>>

连城琴澳摄影/装置艺术展 圆满举办

去看看>>